脊椎脊髄外科

脊椎疾患について

1.腰部脊柱管狭窄症・腰椎すべり症

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症とは

腰部脊柱管狭窄症とは、腰椎での神経の通り道である脊柱管が狭窄し神経組織が圧迫を受けて症状を呈するようになった状態をいいます。本症は加齢に伴って増加し、高齢者に多いのが特徴です。症状は次第に進行する傾向を示します。腰椎変性すべり症とは、腰椎(腰の背骨)が前方へずれる状態をいいます。腰椎変性すべり症は年齢的な変化が基盤となり生じます。高齢になると皆に生じるわけではありませんが、中高年の女性に好発し、第4腰椎によく認められます。

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症の症状

症状はともに同様であり、下肢痛や下肢しびれによる間欠性跛行(歩行すると下肢の痛みや痺れで休む。休むと又歩行可能になる)が特徴的です。他に腰痛・下肢筋力低下・膀胱直腸障害(尿の出が悪い)などを認めることがあります。症状は神経(馬尾神経や神経根)が圧迫されることで下肢に痛みや痺れが生じます。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。

腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性すべり症の治療

治療はまず保存治療を検討します。歩行していても疼痛やしびれで歩行が十分にできない場合は症状の程度が重くなると外出を控えるようになります。そうなると運動量の減少により体力が低下するばかりか、生活習慣の乱れから高血圧や糖尿病などの生活習慣病が悪化することもあります。また痛みやしびれなど症状によるストレスで精神的にも影響を受け、いわゆる「うつ」のような状態になることもあります。痛みやしびれだけでなく、症状がもたらす影響についても治療を行う上で考慮して手術適応を判断します。

2.腰椎椎間板ヘルニア

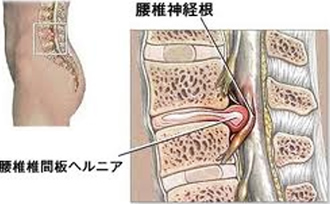

腰椎椎間板ヘルニアとは

背骨には骨と骨の間にクッションの役割をしている軟骨(椎間板)があります。軟骨(椎間板)が変性し、組織の一部が飛びだすことをいいます(ヘルニア=何かが飛びだすことの意味です)。飛びだした椎間板の一部が神経を圧迫し、腰や足に激しい痛みやしびれなどの症状を生じます。

腰椎椎間板ヘルニアの症状

腰椎椎間板ヘルニアでは通常腰痛が発現した後、腰痛に加えて臀部から下肢へ放散する痛みが出現します。これがいわゆる「坐骨神経痛」です。神経根がヘルニアによって圧迫され下肢に痛みが生じます。坐骨神経痛の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。腰痛・下肢痛以外にも、下肢筋力低下・下肢しびれ・膀胱直腸障害(尿の出が悪いなど)などがあります。症状の程度により早期手術となる場合もあります。

腰椎椎間板ヘルニアの治療

手術は安静や投薬といった保存的治療を行いそれでも治癒しない場合に検討されます。発症から3ヶ月程度経過した場合、保存療法では治癒できない確率が高まります。この場合、保存療法を断念して手術に踏み切ることもあります。下肢の筋力低下が強く足や母趾が反らない場合や尿の出が悪い場合は早期手術の適応です。ただし単に腰痛が激しい、あるいは下肢の痛みやしびれがある、あるいはMRIの所見があるだけでは手術の適応にはなりません。

3.頚部脊髄症(頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニア)

頚部脊髄症とは

頚髄(首の脊髄のこと)が圧迫され、神経麻痺を来たした状態を言います。比較的多いものとして、頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニアがあります。頚椎後縦靭帯骨化症とは、頚椎に神経の通り道にある後縦靭帯が骨化・肥厚することによって頚髄が圧迫され、頚椎症性脊髄症とは、頚椎症性変化によって、黄色靭帯や椎間板、骨棘などにより頚髄が圧迫され、頚椎椎間板ヘルニアは脱出した椎間板で神経麻痺を来たします。

頚部脊髄症とは

巧緻運動障害(箸を使う、字を書く、ボタンをかけるなどの細かい他の動きができにくくなる)、歩行障害(階段昇降は手すりを使ってやっと行う、足が突っ張る、歩行時ふらつくなどの歩き難くい状態)、首や肩、腕、手指へのシビレ、筋力低下、直腸膀胱障害(おしっこや便の出具合が悪い状態)を認めます。

頚部脊髄症の治療

まず保存治療を検討しますが、進行してくると無効な場合が多く手術が選択されます。歩行の安定感がなくなった、両手の細かい動きが出来なくなったなどは手術が必要な可能性が高いです。手がビリビリする、箸などを使って食事が困難、歩行ができなくなったなどは非常に悪化した状態です。診断は、レントゲン検査を行い脊柱管(頚髄を取り囲んでいる骨の器)狭窄が疑われる場合は、脊髄の圧迫の程度を詳細に検討するためにとレントゲン、MRI、CTなどが必要となります。最終的な診断は診察所見と画像所見で確定されます。脊柱管が狭いだけで手術することはありません。脊柱管が狭く、頚椎症性変化の著しい方は、軽微な外傷をきっかけに脊髄障害を発症することがありますので要注意です。

4.骨粗鬆症性椎体圧潰(圧迫骨折など)

骨粗鬆症性椎体圧潰とは

脊椎(背骨)は体の支えとして重要な役割を担っております。ところが脊椎骨折が起こると、体の支持の働きがそこなわれます。特に骨癒合が起こらないと、骨折部(椎体)が不安定になり、不安定性による症状を呈するようになります。 本症の症状は、椎体の不安定性に伴う症状と骨が神経を圧迫する症状に大きく分かれます。椎体の不安定性に伴う症状はひどい腰背部痛などです。

骨粗鬆症性椎体圧潰の症状

骨が神経を圧迫する症状は麻痺症状であり、下肢しびれ、筋力低下、膀胱機能障害や歩行障害などです。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。

骨粗鬆症性椎体圧潰の治療

保存治療が基本です。ただし神経麻痺が生じている例や腰背部痛が強い例などは症状によっては手術が選択されます。遅発性まひといって骨折してから症状は時間をかけて悪化しますが、急に麻痺症状が出現することもあります。麻痺が出現すると歩行が不可能になる、あるいは安定しなくなる、排尿ができなくなる場合があります。必要に応じて緊急手術も検討いたします。

5.特発性側弯症

側弯症とは

側弯症とは脊柱(背骨)が弯曲した状態をいいます。発症する時期によって乳児期側弯症、学童期側弯症、思春期側弯症に分類されます。欧米では乳児期の発症が多いのですが、日本では乳児期側弯症は少なく、思春期側弯症が最も多く、そのため思春期側弯症が特発性側弯症とほぼ同じように扱われています。特発性側弯症は成長とともに発症し進行する原因不明の側弯症です。これまでに側弯症の原因と姿勢、日常生活動作(物の持ち方など)は無関係であることがいくつかの研究で示されています。

側弯症の症状

側弯変形は前後左右への曲がりまたねじれもある三次元的な脊柱変形ですが、弯曲の程度を示す指標はレントゲン正面像でのコブ角(Cobb角)であり、10度以上が側弯とされています。発生頻度は2%で、25度以上が0.3%です。原因については、多くの仮説が唱えられていますが、実証されたものはありません。特発性側弯症そのものも女子に多く、体型的にはほっそりした華奢な体の子が多いため、性ホルモンや筋肉量と関係しているという説もありましたが、結局よくわかっていないのが現状です。日本では原因別では原因不明の特発性側弯症が8割を占めます。その8割は女性です。思春期側弯症は第2次成長期、すなわち女子では小学生後半から中学での成長期、特に初潮前後に急速に側弯が悪化します。症状は体幹の形態異常が主な症状です。脊椎および肋骨の回旋のため背中では非対称の隆起(ハンプHumpといいます)ができ、これは経った状態で前屈をするとはっきり現れます。またウェストラインが非対称となり、片側はへこみが消え、反対側は深くなります。肩のバランスが失われて、片方の肩の上がった状態となることもあります。高度の胸椎側弯では呼吸機能が障害されることもあり、運動動作時などに息切れなどが出現することもあります。高度の側弯ではハンプ周囲・首から肩、腰の痛みが強くなり、とくに成人になって変形性脊椎症の進行とともに強い疼痛が生じることがあります。

側弯症の治療

成長の程度やレントゲンで決定します。カーブが強くなく、身長が伸びている場合は装具療法を行います。装具療法が硬化のない方もあり、特発性側弯症ではコブ角が40-50度で手術を考慮することを検討します。整体やカイロプラクティックが側弯症の改善につながるという医学的根拠はないといわれております。

6.成人脊柱変形

成人脊柱変形とは

成人脊柱変形とは、成人になってから日常生活に問題を生じた背骨が後弯した状態を指すことが多いです。中には思春期側弯を放置してしまった方もいます。

成人脊柱変形の症状

成人脊柱変形は、成人になってから脊柱に変形が進み、そのため腰痛が生じます。さらに変形が強くなると、歩行していると前かがみになるなど体のバランスがうまく取れないため、歩行ができないので途中で休憩を取るなど日常生活に影響が出てきます。また体が前かがみになると逆流性食道炎などの胃腸障害や呼吸機能の低下が起こります。症状の程度は様々です。症状の程度は様々であり、重症では日常生活に支障をきたようになります。歩行が疼痛やしびれで歩行が十分にできない場合は症状の程度が重くなると外出を控えるようになり、そのため運動量の減少により体力が低下するばかりか、生活習慣の乱れから高血圧や糖尿病などの生活習慣病が悪化することもあります。

成人脊柱変形の治療

保存療法はあまり効果がないことが多く、症状が強くなれば手術になることが少なくありません。